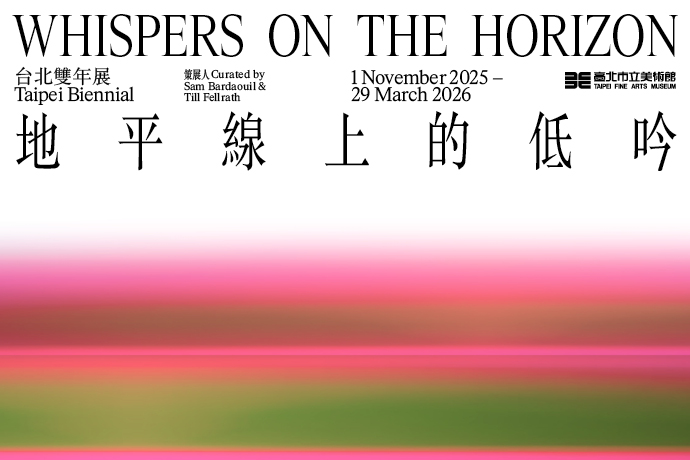

2025第14屆台北雙年展 展覽主題「地平線上的低吟」

2025台北雙年展「地平線上的低吟」(Whispers on the Horizon)將於2025年11月1日至2026年3月29日在臺北市立美術館(北美館)舉行。由策展人山姆.巴塔維爾與提爾.法爾拉特(Sam Bardaouil and Till Fellrath)共同策劃,本屆雙年展將展出來自全球35個城市的54位藝術家的作品,透過多元當代的創作語彙,探究「思慕」(yearning)這個難以明說卻又驅策行動的深層渴望。

以多元當代的全新創作,追尋「思慕」的多重意義

臺灣錯綜交織的歷史——從殖民統治、認同掙扎到政治更迭——形塑了這次雙年展的背景。「地平線上的低吟」挖掘「思慕」的本質及其錯綜複雜的地層:它不僅是欲望,更是一種灼燒於心的渴求;它在個人記憶與集體歷史中流轉、在過去與未來間縈繞,也在現實與虛妄、歸屬與離散、消逝與恆常間迴盪;它是一種難以捉摸的引力,驅使著人們盡力前行、奮力邁進,卻終將是個永難企及的追尋。

潛伏於記憶的三個物件,交織歷史與當代的對話

「地平線上的低吟」策展構想源自三個與臺灣歷史密切相關的物件──尪仔、日記與單車。尪仔,活在侯孝賢的電影《戲夢人生》(1993)的世界裡,呼應著李天祿動蕩不安的生命;日記,來自陳映真的短篇小說《我的弟弟康雄》(1960),記錄著一個年輕人對於理想的深切渴望。單車,存在於吳明益的作品《單車失竊記》(2015),追憶著消失在歷史中的父親身影。這些物件雖未現身展場,卻如銘刻於記憶的線索、潛流於空間的低語,提醒著人們:「思慕」雖關乎失落,亦是擁有,它不只是嚮往追尋,更包含我們所承載背負的信念。

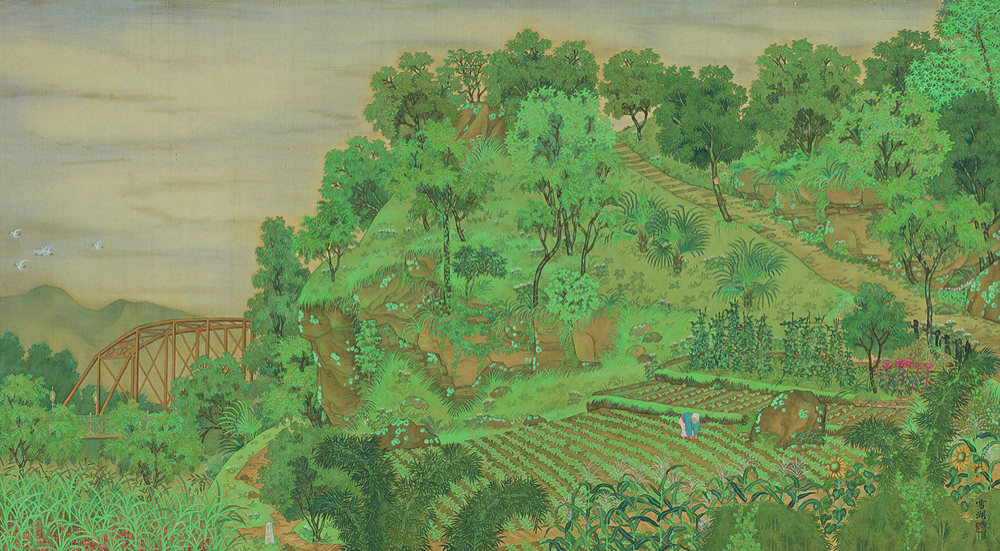

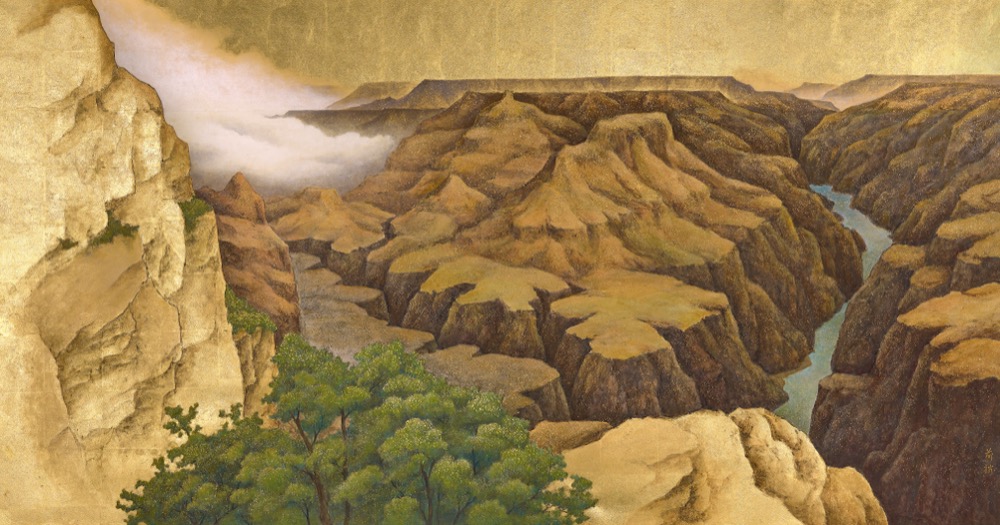

此外,展覽亦從臺北市立美術館收藏的二十世紀初期畫作,包括陳澄波、陳進及陳植棋等人的畫作,以及國立故宮博物院的典藏文物中汲取靈感,為「思慕」注入更深層的歷史紋理與文化縱深。穿越時代更迭、文化變遷與政治動盪,這些典藏作品成了視覺與概念的橋樑,以及跨越時空的殘響——封存於顏料與瓷釉之中,或隨筆觸與器物流轉。

青壯年藝術家齊聚,跨領域媒材、回應現場空間的現地展演

2025台北雙年展將展出33件新委託創作和特定場域裝置,曾展出的作品也將回應美術館獨特的建築空間與城市脈絡。特別的是,近半數參展藝術家出生於1984年後,透過不同世代,帶著當代語境的思考,展現對於現今世界的即時視角,並以不同形式,回應過去與未來的連結,展開對「思慕」的多層次探索。展覽作品橫跨多種媒材與表現形式,作品風格多變,從視覺上的奇想,到結構上的重組,從親密細膩的個人體驗,到集體記憶的碰撞反思,讓「思慕」成為一種可以感知、得以進入,又能持續尋找、期待與探究的存在。

2025台北雙年展「地平線上的低吟」以臺灣為起點,其所關注的主題卻不止於此——「思慕」存在於每個地方、每個時代在不同文化脈絡中潛行,是遷徙的痛、是思念的家;是身份與認同的追尋,是默默生根、持續醞釀的渴望。「思慕」從不停歇,也難以抹煞;飄忽無形、游移不定,卻又頑強真切地深植人心。

「地平線上的低吟」穿梭於現實與想像,遊走在遺落與將成的各種時態之間,作品挖掘個人事件或構築虛擬世界,映照當前現況與異想未來。「思慕」不再只是抽象的情感,更是探尋自身定位的關鍵線索。於此,「地平線上的低吟」進一步揭示了思慕的真相:唯有在不斷追尋之中,我們才得以開始理解自己。這裡沒有禁忌、不是答案、亦非解方,唯有「低吟」。

各位同學~

各位同學~